はじめに

新型コロナウィルス対応として、学校も休校になり、保育所も登所自粛になり、私は家で子ども3人を1人で見ています。

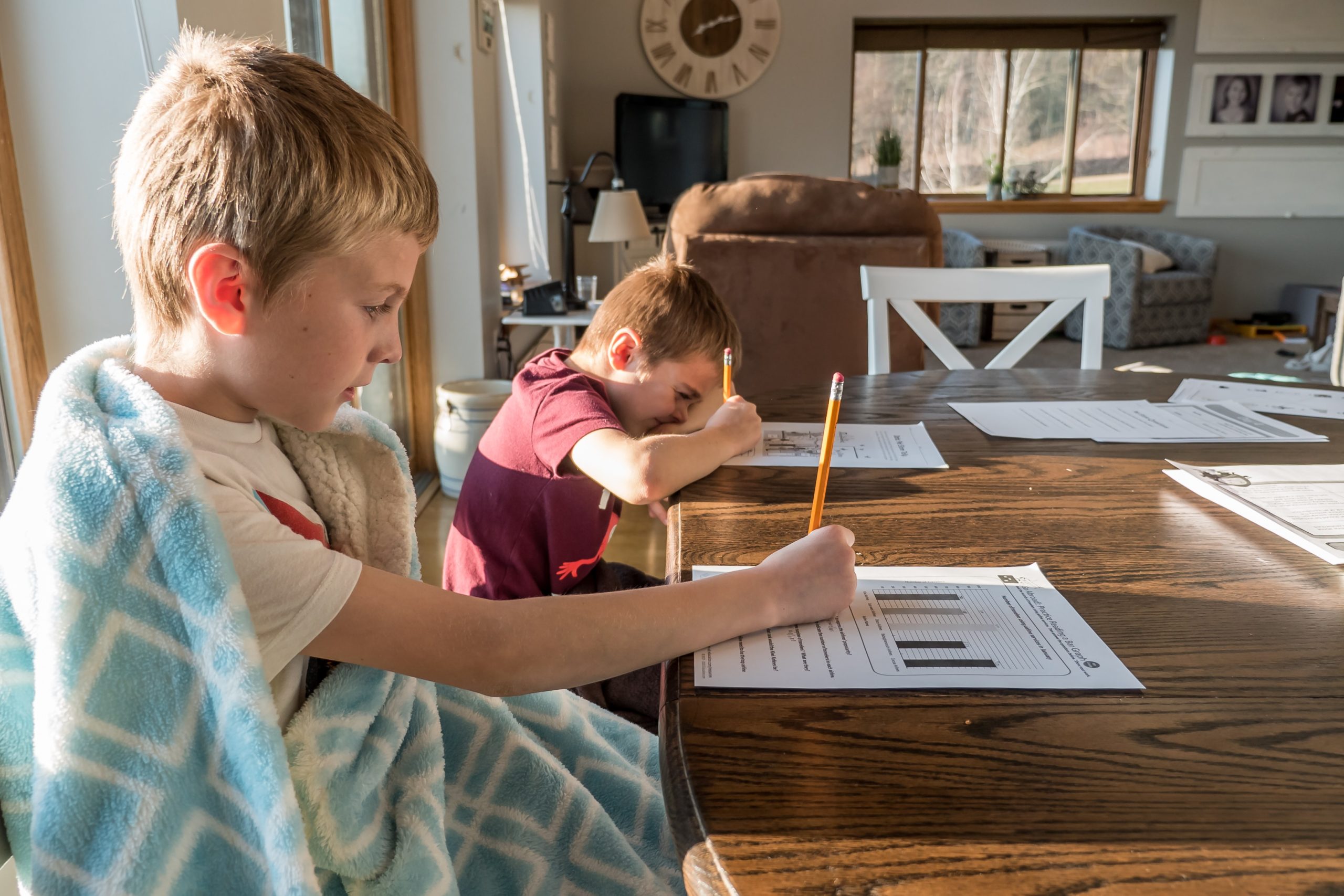

学校からは、全教科の課題、1週間のスケジュールを決められていました。

けれども、子どもは、管理して、言い続けないと、その通りはできず、また宿題の一部を隠したり、結局、第一回の提出日には間に合いませんでした。

毎日気持ちを入れ替えて、落ち着いて、子どもの宿題のサポートをしようとしますが、結局破綻してしまいます。

幼児は、ほっておくと、遊んでいます。

上の小学生2人も、問題で行き詰まるとそこからダラダラと時間を無駄に過ごしてしまいます。

厳しく言って聞かせて、宿題をさせることに意味があるのか。親1人が子ども3人にすることを全てさせることは、可能なのか。色々と疑問が出てきました。

いい方法はないか?

毎日毎日、自粛期間の宿題をさせることが、だんだん苦痛になってきました。厳しく言わなければしないけど、厳しく言ってさせることに意味があるのか。そこまでして、させなければならないのか?

今の時間の過ごし方が、本当に子どものためになっているのか?

勉強は大切だと思います。けれど、果たしてこのプリントの山を消化することがためになっているのか?

疑いだしたら、止まりません。

子どもとの信頼関係も完全に崩れてしまう。そう思って、手に取ったのが、書籍「嫌われる勇気」です。以前に、この本の第二弾「幸せになる勇気」を先に読んでいたので、ヒントがありそうだと思って読みました。

「課題の分離」がカギ

「課題の分離」が宿題をしない子の親にとって、カギになると思いました。

「課題の分離」とは、人の課題に踏み込まない、ということです。

例えば、宿題は子どもの課題です。親の課題ではありません。

となると、放っておけばいいということ?と聴きたくなりますが、決して放任する、ということではありません。

親は、きちんと宿題をしないとどうなるのか、宿題をする気になればサポートする気持ちはあることを伝えます。

あとは、本人がどうするのかに任せます。

気持ちは楽になる

宿題は結局しないかもしれません、けれども、それで、本人が恥をかくしかないと思います。

本人が気づかない限り、変わらないからです。

叱って、宿題を無理矢理させて、子どもが勉強をするようになるでしょうか?

結局、どんどん口調はきつくなり、親子関係も悪くなっていくと思うのです。

子どものことは愛している。お勉強もできるようになってほしい。けれども、本人の意思がないものをさせることで、親も子も疲弊してしまいます。

時間の使い方として、いいものではないです。

うちの子は、すっかり勉強嫌いが染み付いてしまいました。

そもそもプリントは楽しくない

プリントって全然楽しくないですよね。うちの女の子は、比較的、綺麗に作業をすることを好んでできるタイプのようで、

ある程度1人で、やってくれます。

兄の方は、プリントを見るだけで、拒絶反応です。読みもせずに「わからない」と言います。

一緒に読むと、分かるのです。ただ、めんどくさいが勝ってしまうのです。

アプリや、オンライン授業の方が楽しい

勉強を自分からする、機会を増やしてあげたいと思います。

プリントは、なかなか「やりたい!」とならないかもしれませんが、アプリやオンラインの授業は楽しくできます。

勉強をさせたいなら、アプリや、オンライン授業を取り入れるのも手です。

宿題は、本人に任せます!

学校の先生に叱られるかもしれませんが、私は、宿題は子どもに任せることにしました。

できなければ本人に、学校に電話させます。

下の子の宿題はできているので、提出に行きますが、上の子のは放っておきます。

したければするでしょう。

先生にも、一度そのように伝えてみるつもりです。

開き直るととても楽

宿題をしなければならない、そう思っています。

でも、できない子を子に持ったので、覚悟を決めて行動します。

私の時間は、私に使います。子どもがやる気になるまで。子どもを叱咤せずに済みます。

さて、どうなるかわかりませんが。

私は、1人でも幸せなことが大切だと思っているので、この開き直りは、子供も自分も幸せな時間が過ごせるものと思っています。

その後の話

長男は、私が提出に行ける、リミットを伝えましたが、何度もその期限を過ぎて、「待って、もうちょっと」を繰り返していました。

私は、心を鬼にして、午前中に娘の分だけ提出に行きました。

長男はその後、午後になって、雨の中提出に行きました(私は、午後は下2人を連れて習い事にいく予定だったので留守でした)。

雨が降るかもしれないと思ったので、カッパと宿題を入れるためのビニール袋は、出しておきました。「もし、行くのだったら」と用意したものを伝えて、家を出ました。

ひとまず、中間での提出は自分でケリをつけられたようです。

後半の宿題も同様にあるので、どうするのか、私はしばらくこの方法でいこうと思います。

コメント